2024年には大阪を訪れた外国人は過去最高を記録し、2025年には大阪万博の影響でさらなる飛躍を遂げています。そんな外国人にとって人気のエリアである大阪だからこそ、民泊運営は非常に魅力的なビジネスとなります。

そこで今回は、大阪でできる特区民泊について、制度の概要から申請に必要なこと、かかる費用、メリット、デメリットなどについて徹底解説していきます。

特区民泊とは

特区民泊は(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例であり、日本の観光産業を盛り上げることを目的に平成25年12月に制定されました。東京都大田区を皮切りに、全国でも関心が高まっています。

特区民泊・民泊新法(住宅宿泊事業法)・旅館業法(簡易宿所営業)の違い

特区民泊と一般的な民泊(住宅宿泊事業法)、ゲストハウスやユースホステルなどの簡易宿所営業にはどのような違いがあるか表でまとめました。

| 特区民泊 | 民泊新法 | 旅館業法 | |

|---|---|---|---|

| 主な法的根拠 | 国家戦略特区法・大阪府/大阪市条例など | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法・各自治体条例 |

| 営業日数上限 | なし | 年間180日まで | なし |

| 最低宿泊日数 | 多くの自治体で2泊3日以上(条例で上乗せ可) | 制限なし | 制限なし |

| 客室面積 | 原則25m2以上 ※壁芯 (滞在者の数を8人未満とする施設では、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床の間は含まない。内寸により測定したもの)が3.3平方メートル以上である場合も可) |

3.3m2×人数 ※内法 | 原則33m2以上 ※内法 (宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3m2×人数でも可) |

| 管理委託の必要性 | 規定なし | 家主居住型であって居室数が6以上 または、家主不在型の場合は管理委託必要 |

規定なし |

| 近隣住民への事前説明 | 実施が必要 | 実施が望ましい | 実施が望ましい |

| 手続き区分 | 認定制 | 届出制 | 許可制 |

| 手数料 | 必要 | 不要 | 必要 |

特区民泊の指定地域

特区民泊は2016年1月に東京都大田区でスタートし、現在は大阪府・大阪市・八尾市・寝屋川市・千葉市・新潟市・北九州市が指定地域となっています。

日本人の宿泊者も対象となる

特区民泊の条文の中に「外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務」といった内容が含まれていることから、特区民泊認定施設は外国人しか利用できないと誤認されることもありますが、日本人宿泊者も問題なく宿泊できます。

大阪で特区民泊を始めるメリット

大阪で特区民泊を始めるとさまざまなメリットがあります。

大阪は特区民泊もっとも盛んな地域

下記表は令和7月5月31日時点の特区民泊認定施設の実績になります。

| 施設数 | 居室数 | 事業者数 | |

|---|---|---|---|

| 東京都大田区 | 313施設 | 734居室 | 257事業者(うち個人101人) |

| 千葉市 | 1施設 | 1居室 | 1事業者(うち個人1人) |

| 新潟市 | 3施設 | 3居室 | 3事業者(うち個人2人) |

| 北九州市 | 3施設 | 5居室 | 3事業者(うち個人2人) |

| 大阪府 | 36施設 | 65居室 | 36事業者(うち個人8人) |

| 大阪市 | 6331施設 | 17321居室 | 3534事業者(うち個人1285人) |

| 八尾市 | 4施設 | 5居室 | 4事業者(うち個人1人) |

| 寝屋川市 | 2施設 | 2居室 | 2事業者(うち個人1人) |

表からもわかるように大阪府、特に大阪市に特区民泊のほとんどが集約されています。2024年には過去最大のインバウンド需要があった大阪ですが、2025年は大阪万博もあり、さらなる盛り上がりを見せます。

実績・前提が多いということは、行政や運営代行会社の対応も経験豊富であり、申請・認定までスムーズに運べる可能性が高いと言えます。

一方で競合が多い点は運営上のデメリットになりえます。

特区民泊は年間営業日数に180日間の制限がない

全国の特区民泊の共通メリットとして年間営業日数があります。一般的な民泊運営(民泊新法)では、年間営業日数に180日間の制限があります。もし、年間営業日数の制限なしに営業をしたい場合は、簡易宿所営業での旅館業許可申請を行う方法もありますが、「許可制」の許認可難易度が上がります。

一方で特区民泊は180日間の年間営業日数制限がなく、許認可も「認定制」と「許可制」に比べると難易度が下がります。

しっかり認定をえられれば、最大で一般的な民泊運営(民泊新法)の2倍の収益性を見込むことが可能です。

大阪府は補助金で支援していたことも

過去に大阪府は「大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業」として補助金を用意し、特区民泊を支援していました。

大阪府で認定事業者大阪府でとなると補助対象経費の2分の1以内で1施設につき40万円を上限とし補助金を受け取ることができました。

すでに本補助制度は終了してしまっているものの、それに代わる支援制度が決まったら民泊運営を始めるチャンスになります。

大阪で特区民泊を始めるデメリット・リスク

メリットの一方で、デメリット・リスクもあるので理解した上で実施検討が必要です。

2泊3日以上の最低宿泊日数がある

特区民泊では最低宿泊日数の制限があり、集客できる旅行者は2泊3日以上に限られます。

そのため、1泊で他府県へ移動してしまう旅行者や1泊滞在の出張ビジネスマンの集客が難しいといったデメリットがあります。

しかし、以前まで6泊7日以上が最低宿泊日数でしたが、2016年に2泊3日以上へ変更された背景があり、当初に比べると緩和されています。

住民説明が必須

大阪では特区民泊の申請前に地域住民への説明会の実施を必須としています。申請書類の中には「施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)」を添付する必要があり、どのように説明を行ったかを報告する必要があります。

大阪の特区民泊を始めるための要件

大阪で特区民泊を始めるためには最低でも下記の要件を満たす必要があります。

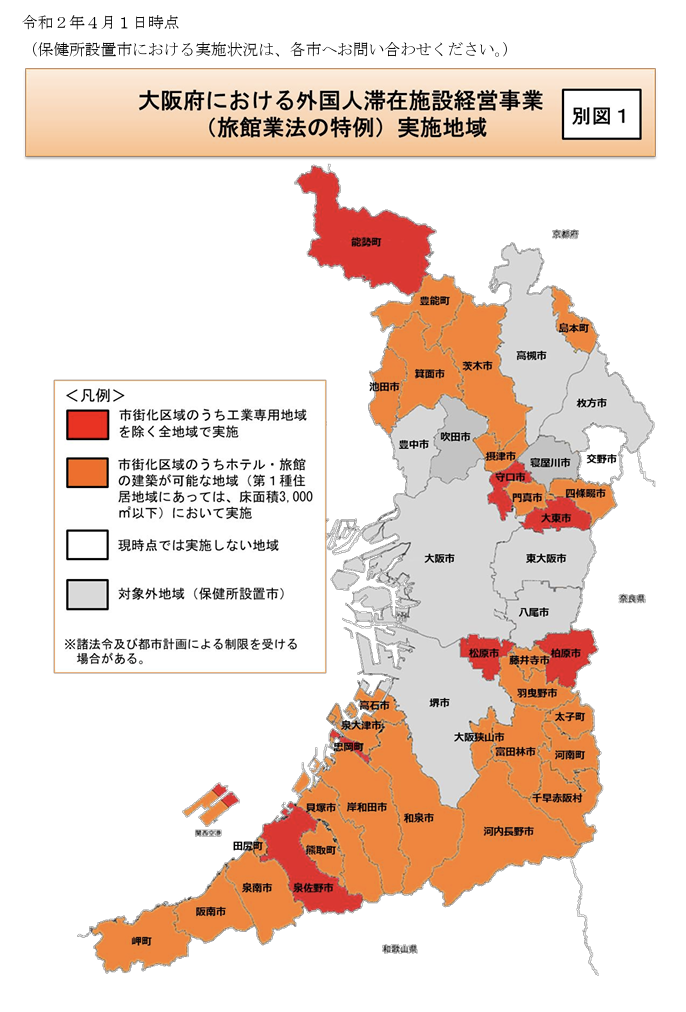

大阪府で特区民泊が実施可能な地域

大阪府が特区民泊の指定地域とされていますが、すべての地域で特区民泊の実施が可能なわけではありません。下記画像の赤・オレンジエリアが実施可能エリアで、グレーは実施不可エリアになります。(大阪市・八尾市・寝屋川市は各自治体で実施)

豊中市・吹田市・高槻市・堺市などは特区民泊実施不可エリアとなります。

特区民泊申請に必要な書類

大阪府の特区民泊申請には下記書類の用意が必要です。

- 申請書

- 定款又は寄附行為(法人のみ)

- 登記事項証明書(法人のみ)

- 住民票の写し(個人のみ)

- 滞在者との賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款

- 施設の構造設備を明らかにする図面

- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録

- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法

- 消防法令適合通知書の写し

- 水質検査結果書類(水道水以外の水を使用する場合)

- 施設の賃貸借契約書及びこれに付随する契約に係る約款の写し(賃借人又は転借人である場合)

- 施設の所有者及び当該契約に係る全ての賃貸人が当該施設を事業の用に供することについて承諾していることを証する書類の写し(賃借人又は転借人である場合)

- マンションの管理規約等に違反していないことを証する書類(分譲マンション等の場合)

- 暴力団員等でないことの誓約書

- 暴力団排除推進に係る照会について

- 建築基準法適合性チェックシート

各書類の様式は大阪府HP「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)について」でダウンロードできます。

特区民泊の申請先

大阪府内の特区民泊の申請先は下記表のとおりです。

| 大阪市 | 大阪市保健所 環境衛生監視課 電話番号:06-6647-0692 |

|---|---|

| 八尾市 | 八尾市保健所 保健衛生課 電話番号:072-994-6643 |

| 寝屋川市 | 寝屋川市保健所 保健衛生課 電話番号:072-829-7721 |

| 堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、吹田市及び交野市の市町村 | 大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ 電話番号:06-6944-991 |

特区民泊の申請費用

大阪で特区民泊を申請するには新規認定申請料として21,200円が必要です。また、移転などによる変更認定申請の場合は10,500円です。

変更届出及び廃止届出は無料になります。

大阪で特区民泊を始めるなら運営代行会社がおすすめ

ここまで書いてきたように特区民泊は認定制となるため申請は少しややこしい印象があります。個人で行うと想定よりも時間と労力を要し、認定されないといった最悪の結末もあります。またせっかく営業開始ができる状況なのに、申請ができずに営業開始ができないと、その期間は売上が立たずに費用だけがかさんでいきます。

大阪は日本でもっとも特区民泊が盛んな地域なこともあり、民間の運営代行会社も充実しています。申請から認定までの手続きだけでなく、その後の運営管理まで一任できるため、費用さえ払えば、ほとんど何もしなくても利益を上げることも可能です。